雖然如有論者所言稱,哲學并不是為每個人所預備的“菜”,且沒有一位老師、一本教科書能改變這樣的狀況;不過,但凡有些許人文素養者,便可知曉,作為“智慧之學”,哲學于我們的人生是何等重要!

她啟人心智,給人以形上智慧;她“授人以漁”,給人以方法論啟迪;她與人為善,啟人以善言善行;更為難得的是,她發人深省,讓人沉思“人之為人”的生存論意義和價值論意義。如此說來,哲學簡直就是人生的指南、立身的寶典。

只是,在哲學寶典與讀者欲求之間,始終橫亙著一堵高墻、一道壁壘,總是無法打開,這就是,哲學論著行文之晦澀與大眾讀者強烈的求知欲求之間的錯位,可謂“需求側”與“供給側”之間久已存在的一大難解的矛盾。

其實,人們尤其是哲學家們,并非不知這對矛盾無時無處之存在,但那些個握有“真知”的哲學人,似乎不屑于運用通俗的、為大眾所喜聞樂見的日常語言來表述進而傳達“智慧之學”,因為在他們的眼中,這樣做不免有“掉價兒”之嫌。這對于有興味致力于習讀“智慧之學”的廣大人文愛好者而言,不得不說是一大憾事!

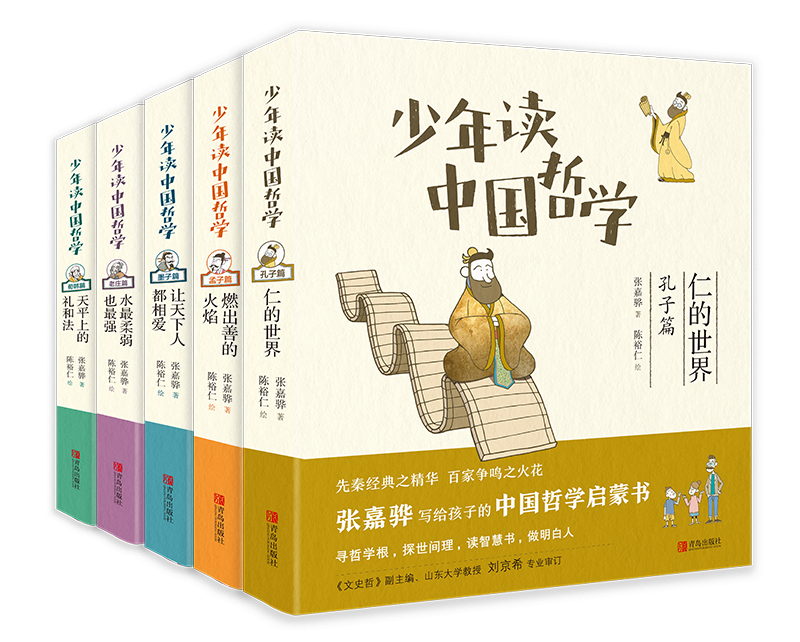

《少年讀中國哲學》

當筆者懷著一顆童稚般的心,打開《少年讀中國哲學》啟蒙叢書,品讀作者所擬“前言”,待看到本叢書作者、來自寶島臺灣的張嘉驊先生“請來”一位名為史敬林的大學教師,為明哲和學敏兩名少年上“周末哲學課”的生動情節,不禁為之拍案!驀然發現,一直以來橫亙在讀作者之間的那堵“高墻”,已然被富有人文情懷的哲學人打開缺口,而透現出智慧的普惠光芒。

由此不禁聯想到挪威作家喬斯坦·賈德所著小說式通俗哲學著作《蘇菲的世界》。二者的異曲同工之妙,都是將哲學智慧融入日常生活情節,以故事“愛智慧”,讓故事“講哲學”,深入淺出,妙趣天成,而區別只在于中西之間。

故事賴以生發的時空條件雖然有異,所揭示出的“道”即世間的法則,卻深相通契。我們知道,中華優秀傳統文化,崛起并鼎盛于春秋之“軸心時代”,其“百花齊放,百家爭鳴”之灼灼生態,甚至可與古希臘文化的繁盛比肩。

“返本以開新”

該叢書擇取輝耀于此一時代的孔孟之仁善、老莊之至道、墨翟之兼愛、韓荀之禮法,在故事中呈現哲理,在事例中提出問題,在對話中啟發思考,在互動中釋疑解惑,在比較中啟迪心智,而非居高臨下、板起面孔一味說教,強行灌輸。

更為難得的是,叢書作者并不拘泥于傳統文化無以自拔,而是站在今人所處的時空視域,以今人所應有的現代性智慧和思想理念認知,回視相去久遠的那個時代的思想者的所思所悟,進而作出時代性判斷,這就使得乍看起來屬于典型的普及讀物的該套叢書,既非古董翻曬而不乏時代氣息,又具有了些許學術探討的味道。

如對老莊“無為而無不為”之“無”的理解;以“正當性”為基軸,對孔子之“仁”“義”之間關系的判斷;對墨子“尚同”思想的時代性追問等等,都提出了不同于人的識見。這樣一種互動性、討論性寫作理念,就使得該叢書不止于授人以魚,更勝在授人以漁。

當下,我們積極倡導繼承和學習傳統文化,挖掘其可資利用的優質資源。只是,“回到傳統”不是穿越時空,再歸舊途,重溫往日之輝煌,而是繼絕以開新,在傳統之基上開出新枝,走出新途。只有找回傳統,繼承傳統,才可談得上弘揚傳統,光大傳統,創發傳統。中華優秀傳統文化的創新性發展和創造性轉化,其實質就是在繼承的基礎上“返本以開新”。

按照當下文化建設的這一總體思路和目標來看,這套由《孔子篇·仁的世界》《孟子篇·燃出善的火焰》《老莊篇·水最柔弱也最強》《墨子篇·讓天下人都相愛》和《荀韓篇·天平上的禮和法》五個分冊組合型構而成的《少年讀中國哲學》啟蒙叢書的編輯出版,可謂恰逢其時。

衷心期待和祝愿這套從內容到形式無不別出心裁的系列啟蒙叢書,在廣大少男少女的心田里,植下優秀傳統文化的根芽,強化善思篤行的精神氣質,盛開“愛智慧”的現代性花朵!

《少年讀中國哲學》(5冊)

作者:張嘉驊著;陳裕仁繪

來源: 青島出版集團

請輸入驗證碼